Huppmannmühle (Baden)

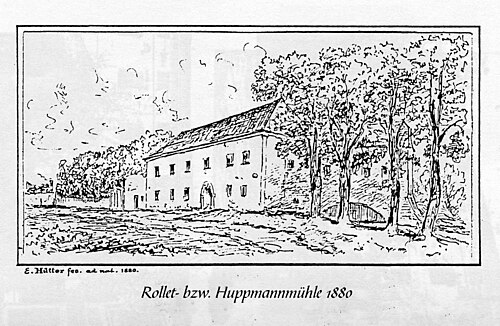

Die Huppmannmühle auch Rollettmühle, Feldmühle (1312, bis 1520) sowie Weißböckmühle (1520-1880) genannt, befand sich heute auf dem Areal Wörthgasse Nr. 26 in Baden. Ihre erste urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1312 zurück, die Grundherrschaft war Rauheneck. Die Mühle brannte 1886 ab, nur ein Nebengebäude überlebte leicht beschädigt den Brand und wurde 1927 demoliert.

Chronik

Bis ins 19. Jahrhundert reichte das verbaute Gebiet im Westen der Stadt Baden bis zum Ende der heutigen Antonsgasse. Danach gab es nur Wiesen und Felder. Inmitten dieser Felder befand sich schon im Mittelalter eine Mühle, die aus diesem Grund „Feldmühle“ genannt wurde. Neben ihrem offiziellen Namen wurde die Mühle auch nach dem jeweiligen Besitzer benannt. Mitglieder der Familie Weispek besaßen den Betrieb von 1520 über hundert Jahre bis 1624, weshalb sich der Mühlenname „Weißböckmühle“ etablierte. Anders als bei anderen Mühlen und Bauwerken in der damaligen Landesfürstlichen Stadt Baden wurde die „Feldmühle“ 1683 weitgehend nicht durch den Türkensturm zerstört und es kam auch zu keinen Verschleppungen und Morden. 1692 arbeitete Friedrich Wopper als Bestandsmüller auf der „Feldmühle“, der vor 1699 vom Müllermeister Johannes Trapp abgelöst wurde. Zwischen 1704 und 1713 ist der Müllermeister Rauter als Besitzer der Mühle verzeichnet, dessen Gattin Johanna Theresia eine Wohltäterin in Baden war. Im Jahr 1772 erwarb Lorenz Rollett I.[1] die „Feldmühle“ die nach seinem Tod 1778 von seinem gleichnamigen Sohn Lorenz Rollett II.[2] bis 1811weitergeführt wurde. Danach übernahm dessen Sohn Josef Rollett[3] die Mühle und verstarb nach nur einem Jahr anno 1812. Infolge heiratete seine Ehefrau und nunmehrige Witwe Anna geb. Zeiner den aus Weißenfeld in Bayern stammenden Johann Huppmann, der die nunmehrige „Rollettmühle“ weiterführte. Huppmann war sehr rührig, er wurde später Badener Gemeinderat und Innungsvorstand der Badener Müllergenossenschaft. Ab nun sprach man im Volksmund von der „Huppmannmühle“, die zu dieser Zeit schon drei Mahlgänge hatte. Die Zufahrt zu Mühle war damals als „Rollett-Gasse“ bekannt. Nun wurde die Gasse mit der Doppelallee in „Huppmanngasse“ umbenannt. Die Mühle wurde als Kunstmühle betrieben. Mit ihren drei unterschlächtigen Mühlräder konnte das geringe Gefälle von 1,26 m relativ gut genutzt werden. Das Innere der Mühle wurde renoviert und man konnte gleichzeitig verschiedene Getreidesorten gleichzeitig vermahlen. Es wurde hauptsächlich Mais aus Ungarn, aber auch Gerste vermahlen. Die Jahresleistung der Mühle belief sich auf 320 Tonnen Mahlgut pro Jahr. Anno 1886 zerstörte ein Großfeuer die komplette Mühle. Durch den Tod Josef II. Rollett im Jahre 1888 wurde an einen Wiederaufbau der Mühle nicht mehr gedacht. Die Reste der Mühle wurden dann 1927 demoliert, 1935 erlosch das Wasserrecht.

Mühlenbesitzer

| 1406 | Chuncz, Mulner an der Veldmul |

| 1449 | Hans Hawnolt |

| 1496, 1499 | Margarethe von Topel |

| nach 1499 | St. Stephans Bau zu Baden |

| 1520 | Meister Sigmund |

| 1531 | Sigmund Weispeckh und seine Frau Magdalena |

| 1554 | der verwitwete Sigmund Weispeckh und seine zweite Frau Elisabeth |

| 1595 | Simon Weißpeckh, Müller zu Baden |

| 1624 | Simon Huetter und seine Frau Anna Maria |

| 1643 | Grundobrigkeit Rauhenstein |

| Pächter | |

| 1637 | Hans Trüb, Müller von Tribuswinkel und seine erste Frau Margarethe |

| 1652-1659 | Hans Trüeb, Bestandinhaber der Weißbekhmühl der Herren von Rauhenstein, und seine zweite Frau Maria |

| 1659 | Hans Trieb (auch Trüeb, Trüb) jun. egemeinsam mit seiner Frau Barbara (Erbe) |

| 1663 | die verwitwete Barbara Trüeb |

| 1664 | die verwitwete Barbara Trüeb und ihr nunmehriher Ehemann Georg Schäffler, der damit „Bestandmüllner auf der Hofkircherischen Feldmühl unter Baden“ wird. |

| 1670 | der verwitwete Georg Schäffler und seine zweite Frau Katharina |

| 1680 | ist Thomas Huepauer Bestandmüller auf derFeldmühle |

| 1683 | die Familie Schäffler wird durch die Türken ermordet, ebenso auch Thomas Huepauer |

| 1686 verkauft die Herrschaft Rauheneck-Rauhenstein die Feldmühle an die Herrschaft Leesdorf, behält sich jedoch weiterhin die Grundherrschaft vor. | |

| 1692 | Friedrich Wopper, Bestandsmüller |

| 1699, 1701 | Johann Trapp aus der Pfalz und seine Frau Anna Maria |

| 1705 | Johann Michael Rauttner aus Pfaffstätten und seine Ehefrau Johanna Theresia Frannckh, Witwe eines Kammerdieners |

| 1731 Rauhenstein überlässt die Mühle dem Stift Melk als freies Eigen und entlässt sie damit aus seiner Dienstbarkeit | |

| 1745 | Josef Seel und seine Frau Johanna geb. Rauttner, Tochter des vorigen Pächters, die ihre Schwester Theresia abgelöst hat |

| 1752 Privatisierung der Mühle | |

| 1752 | Lorenz I. Rolleth[1], Müllermeister und ehem. Pächter der Heiligenkreuzer Mühle zu Oberwaltersdorf und seine Frau Anna Barbara geb. Schölauf (Kauf) |

| 1778 | die verwitwete Anna Barbara Rollett geb. Schölauf (Erbe) |

| 1778 | Lorenz II. Rollett[2] und seine Frau Maria Anna geb. Kempf |

| 1811 | die verwitwete Maria Anna Rollett geb. Kempf |

| 1812 | Josef Rollet[3] und seine Frau Anna Katharina geb. Zeiner (Kauf von der Mutter Maria Anna Rollett geb. Kempf) |

| 1813 | die verwitwete Anna Katharina Rollett geb. Zeiner und ihr zweiter Ehemann Johann Huppmann (Ablöse) |

| 1867 | Josef Stephan Rollett[4] und seine Gattin Josefa Rollett geb. Kühbacher (Kauf) |

| 1873, 1882 | Josef Stephan Rollett |

Literatur

- Kurt Drescher: Die ehemaligen Badener Mühlen. - Baden 1990 (Online)

- Rudolf Maurer: .... zu besserer erkanntnus.., Hausnamen, Hauszeichen und Adressangaben im alten Baden - Katalogblätter des Rolletmuseums Nr. 5, S. 23 - ISBN 978-3-901951-05-3 (Online)

- Julius Böheimer: Straßen & Gassen in Baden bei Wien,1997, Verlag Grasl, Baden, S. 57, ISBN 3-85098-236-X

Weblinks

Fotos zum Schlagwort Huppmann+Mühle in der Topothek der Gemeinde/Region Baden (Urheberrechte beachten)

Fotos zum Schlagwort Huppmann+Mühle in der Topothek der Gemeinde/Region Baden (Urheberrechte beachten)

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 Lorenz I. Rollett (1725-1768) Müllermeister in Baden und Mitglied er Müllerdynastei Rollett

- ↑ 2,0 2,1 Lorenz II. Rollett (1751-1811) Müllermeister in Baden und Mitglied der Müllerdynastie Rollett

- ↑ 3,0 3,1 Josef Rollett (1788-1812) Müllermeister in Baden und Mitglied der Müllerdynastie Rollett

- ↑ Josef Stephan Rollett (1812-1888) Müllermeister in Baden und Mitglied der Müllerdynastie Rollett

48.00724416.244584Koordinaten: 48° 0′ 26″ N, 16° 14′ 41″ O